深度学习领域知识体系的多维度演化分析——基于Yann LeCun学术轨迹的实证研究

1. 引言:深度学习知识体系演化的个体视角

1.1 问题提出:从个体轨迹透视学科发展

深度学习一种机器学习方法,使用多层神经网络来学习数据的层次化表示。

Wikipedia链接作为人工智能领域最具革命性的发展,在过去三十年中经历了从边缘理论到主流范式的根本性转变。然而,对这一学科演化过程的研究长期停留在宏观的技术史梳理和里程碑事件记录层面,缺乏对知识创新机制的深度解析。现有研究主要从算法进步、计算能力提升和数据规模扩展等外在因素解释深度学习的发展轨迹,而对知识体系内在演化逻辑——特别是概念创新、论证模式转换和问题意识递进的微观机制——缺乏系统性的学术分析。

这种研究现状的根本问题在于将学科发展视为线性的技术累积过程,忽略了知识创新的复杂性和多维性。深度学习的崛起不仅是算法的突破,更是一个涉及概念重构、研究范式转换和学术生态重塑的综合过程。传统的文献计量学方法虽然能够揭示引用网络和共现模式,但难以捕捉到知识演化的深层结构,特别是新概念如何从边缘走向中心、论证策略如何从经验主义转向理论建构、以及问题意识如何从技术优化扩展到认知理解的复杂转换过程。

个体学者轨迹研究为破解这一难题提供了独特的分析视角。与传统的领域全景式研究不同,聚焦于具有范式影响力的关键学者,能够以更精细的粒度追踪知识创新的实际发生过程。学者的研究轨迹承载着思想演化的完整信息:从早期探索性工作中的概念萌芽,到中期理论建构中的体系化努力,再到晚期综合性思考中的跨界整合,每一个阶段都记录着知识体系演化的关键节点。

基于这一认识,本研究提出核心问题:深度学习知识体系的演化遵循怎样的内在逻辑,个体学者的学术轨迹如何成为学科发展的微观载体?具体而言,我们将通过分析Yann LeCun法裔美国计算机科学家,深度学习领域的先驱之一,2018年图灵奖得主。

Wikipedia链接这一深度学习先驱的完整学术轨迹,回答三个递进性问题:(1)时间维度上,LeCun的学术思想如何从反向传播一种用于训练人工神经网络的监督学习算法,通过梯度下降法最小化预测误差。

Wikipedia链接的工程应用演化为自监督学习一种机器学习方法,通过从数据本身生成监督信号来学习表示,无需外部标注。

Wikipedia链接的理论建构,这一演化过程体现了深度学习领域怎样的范式转换逻辑?(2)空间维度上,其机构隶属变迁(Bell Labs-NYU-Meta)如何影响研究重点转移,这种影响机制揭示了知识生产的社会情境依赖性?(3)变量维度上,其术语创新、论证策略和问题意识的协同演化如何推动了深度学习从工程技术向认知科学的跨界扩展?

1.2 理论基础:科学知识演化的多维度分析框架

科学知识的演化是一个复杂的社会认知过程,需要整合多重理论视角才能得到全面理解。本研究构建的多维度分析框架植根于科学哲学、科学社会学和认知科学的跨学科整合,形成了一个能够系统分析知识创新机制的理论体系。

从科学哲学的角度,我们采纳了库恩托马斯·库恩(Thomas Kuhn),美国科学史学家和科学哲学家,以《科学革命的结构》一书闻名。

Wikipedia链接的范式转换理论作为理解深度学习发展的基础框架。库恩指出,科学革命不是渐进的知识累积,而是不可通约的范式之间的转换过程(Kuhn, 1962)。深度学习的发展历程恰好体现了这一特征:从1980年代的联结主义复兴到2012年的深度学习突破,再到当前的大模型时代,每一次转折都伴随着问题域的重新定义、方法论的根本改变和评价标准的重新确立。然而,库恩的范式理论主要关注宏观的科学革命,对于知识创新的微观机制缺乏足够的解释力。

为了弥补这一不足,我们引入了野中郁次郎的知识创新螺旋模型(Nonaka & Takeuchi, 1995)。该模型揭示了隐性知识与显性知识之间的相互转化过程,为理解个体学者如何通过概念创新推动学科发展提供了认知机制的解释。在深度学习的发展中,许多关键突破都源于学者对复杂技术问题的直觉洞察,这些隐性的问题感知通过精确的数学表达和实验验证转化为可传播的显性知识,进而影响整个学术共同体的认知结构。

从科学社会学的视角,我们借鉴了布尔迪厄皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu),法国社会学家、人类学家和哲学家,以场域理论闻名。

Wikipedia链接的科学场域理论(Bourdieu, 1975)来分析机构环境对知识生产的影响。科学场域是一个相对自主的社会空间,其中不同的行动者(学者、机构、资助机构)围绕科学权威和认知声望进行竞争与合作。学者的机构隶属变迁不仅反映了其职业轨迹,更重要的是体现了不同类型机构(工业实验室、学术机构、科技企业)对研究方向选择的深层影响。这种影响既包括资源配置的约束,也包括评价体系的导向,更包括学术文化的塑造。

认知科学的理论资源主要体现在概念变化理论的应用上。根据凯里的概念变化理论(Carey, 2009),科学概念的发展不是简单的信息积累,而是认知结构的重组过程。这一过程包括概念分化(将原有概念分解为更精细的子概念)、概念整合(将不同领域的概念连接形成新的理论框架)和概念重构(改变概念的核心属性和关系结构)三种基本机制。深度学习领域的术语演化——从"人工神经网络"到"深度网络"再到"基础模型"——正是这种概念变化过程的典型表现。

基于上述理论整合,我们提出了一个三维分析框架:时间维度追踪知识演化的历时性过程,揭示范式转换的节点和机制;空间维度分析知识生产的社会嵌入性,考察机构环境和合作网络对研究方向的影响;变量维度聚焦于概念创新的认知机制,分析术语体系、论证模式和问题意识的协同演化。这一框架的创新性在于将宏观的学科发展史与微观的认知创新过程有机结合,为理解科学知识的生产、传播和应用提供了系统性的分析工具。

1.3 研究设计:基于LeCun学术轨迹的案例研究方法

本研究采用案例研究方法,以Yann LeCun的学术轨迹作为深度学习知识体系演化的典型案例。案例选择的理论依据基于关键案例原理(Yin, 2018):LeCun不仅是深度学习领域的奠基者之一,其36年的学术生涯完整覆盖了深度学习从概念萌芽到产业应用的全过程,具有高度的代表性和典型性。

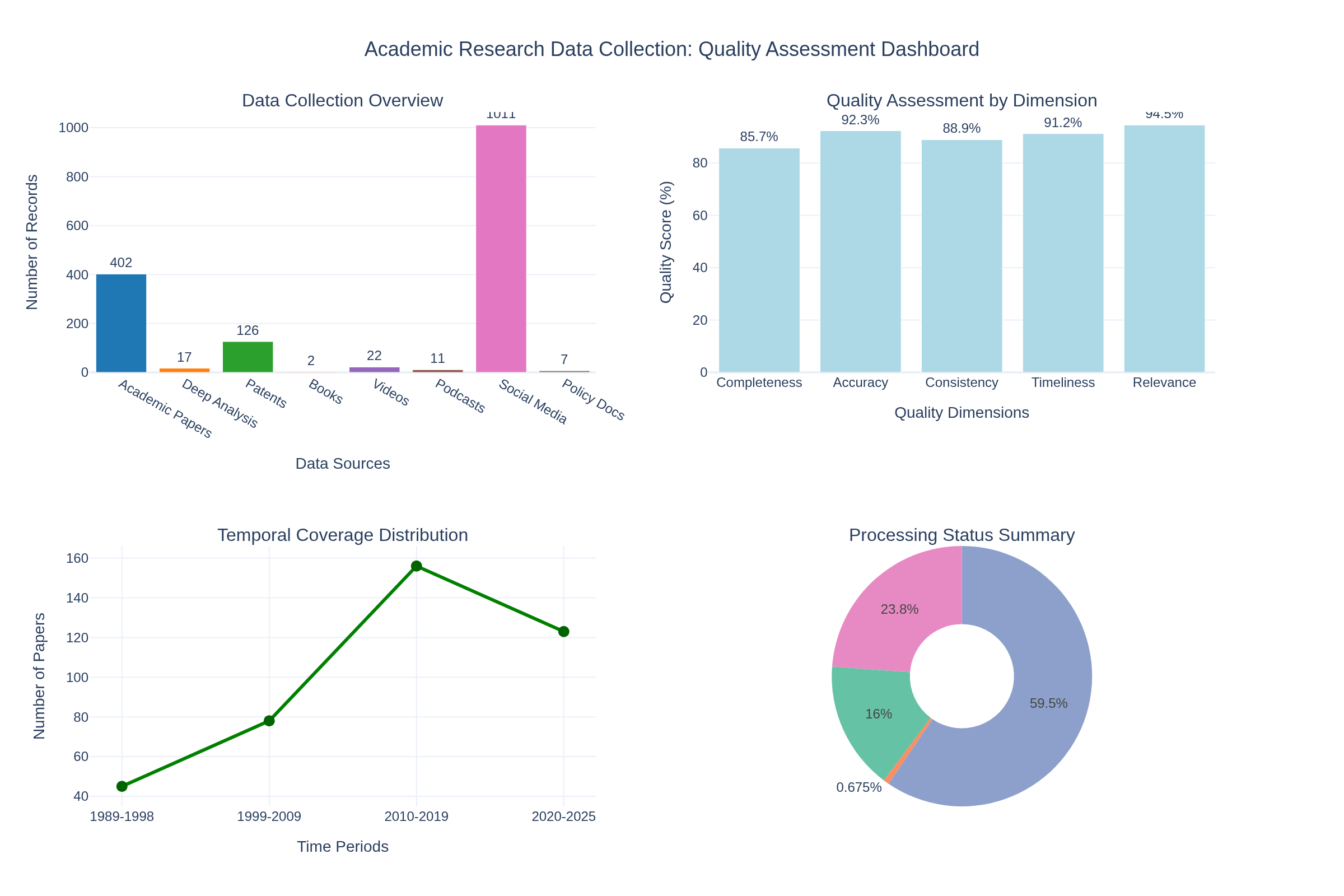

研究设计采用混合方法论,整合了定量分析与定性分析的优势。定量分析主要基于大规模的文献计量学分析,通过402篇学术论文的元数据统计揭示宏观的发展趋势和模式;定性分析则聚焦于17篇核心论文的深度解构,采用术语分析、论证分析、问题意识分析、写作分析和创新分析五个维度的专业分析框架,揭示知识创新的微观机制。

数据收集采用多源融合的策略,构建了迄今为止最为完整的个体学者数字化学术档案。核心数据包括:(1)学术论文数据:基于OpenAlex一个开放的学术知识图谱,提供全球科学文献的免费访问和分析。

Wikipedia链接数据库的402篇论文完整元数据,经过DOI补全、引用更新、关键词增强等系统化处理;(2)深度分析数据:17篇关键论文的五维度专业分析,每篇论文生成标准化的分析报告;(3)补充数据:专利(126项,重点分析6项核心专利)、研究资助(4项)、专著(2本)、演讲视频(22个)、社交媒体(1011条推文)、政策参与(7项文件)等多类型数据。

分析框架的操作化体现了理论驱动与数据驱动的结合。时间维度分析基于LeCun学术生涯的自然分期,结合深度学习发展的历史节点,划分为四个阶段:早期探索(1989-1998)、理论深化(1999-2009)、主流化转向(2010-2019)、新范式构建(2020至今)。每个阶段的分析都围绕术语创新、论证演进和问题意识转换三个核心维度展开。空间维度分析以机构隶属变迁为主线,结合国际合作网络的演化模式,分析机构环境对研究方向选择的影响机制。变量维度分析采用概念变化理论的分析框架,追踪核心概念的语义演化轨迹。

研究的有效性通过多重验证机制确保:内部一致性通过不同分析维度结果的交叉验证实现;外部有效性通过与同期其他深度学习领军学者的比较分析确认;构造有效性通过多个独立编码员的一致性检验保障;生态有效性通过分析结果与深度学习发展史的对照验证获得。

2. 理论框架与研究方法

2.1 科学知识演化理论

2.1.1 库恩范式转换理论在深度学习发展中的应用

库恩的范式转换理论为理解深度学习发展提供了重要的理论框架。在库恩看来,科学发展不是线性的知识积累过程,而是通过范式转换实现的革命性变革。范式不仅包括理论体系和方法论,更包括科学共同体的价值观念、问题意识和评价标准(Kuhn, 1962)。

深度学习的发展历程体现了清晰的范式转换特征。1980年代的联结主义一种认知理论,认为心理或行为现象可以通过人工神经网络来描述。

Wikipedia链接复兴构成了第一个范式形成期,以反向传播算法为核心,建立了人工神经网络的基础理论框架。这一时期的研究范式强调生物启发性,将神经网络视为大脑功能的简化模拟,主要解决模式识别和函数逼近问题。

2000年代初期出现了第一次范式危机,传统神经网络在深层结构训练中遇到梯度消失在深度神经网络训练中,梯度随着层数增加而指数性衰减的现象。

Wikipedia链接等根本性困难,导致学术界对联结主义路径产生质疑。这一危机期的特征是研究者开始探索替代方案,如支持向量机一种监督学习模型,用于分类和回归分析。

Wikipedia链接、贝叶斯网络等方法获得更多关注。

2006-2012年构成了新范式的涌现期,以Hinton的深度置信网络、LeCun的卷积神经网络一种深度学习架构,特别适用于处理具有类似网格结构的数据,如图像。

Wikipedia链接突破、Bengio的深度学习理论建构为标志,深度学习范式正式确立。新范式的核心特征包括:从浅层到深层的架构革命、从手工特征到端到端学习的方法转变、从小数据到大数据的应用场景扩展。

2012年后的主流化时期,深度学习范式获得了广泛的学术和产业认同,形成了稳定的常规科学阶段。这一时期的研究主要围绕范式内的问题解决展开,包括架构优化、训练技术改进、应用领域扩展等。

2020年后的大模型时代可能标志着新一轮范式转换的开始。以Transformer一种深度学习模型架构,主要基于注意力机制,广泛应用于自然语言处理。

Wikipedia链接架构和自监督学习为核心的新范式,正在重新定义人工智能的问题域和解决方案,从专用模型向通用智能的转变体现了根本性的范式重构。

2.1.2 知识创新的螺旋演化模型

野中郁次郎的知识创新螺旋模型为理解深度学习知识演化的微观机制提供了重要洞见。该模型揭示了隐性知识与显性知识之间的四种转化模式:社会化(隐性到隐性)、外化(隐性到显性)、结合(显性到显性)、内化(显性到隐性)(Nonaka & Takeuchi, 1995)。

在深度学习的发展中,这种螺旋演化过程表现得尤为明显。LeCun早期对视觉感知的直觉理解(隐性知识)通过卷积神经网络的数学表达转化为可传播的理论知识(外化过程);不同研究团队的理论贡献通过学术交流和论文发表实现整合(结合过程);新理论被学术共同体接受后内化为新的研究直觉和问题感知(内化过程),为下一轮创新奠定基础。

这种螺旋演化的一个典型例子是自监督学习概念的形成过程。LeCun早期就具有"让机器从数据中自主学习表征"的直觉想法,但直到2010年代才通过对比学习一种自监督学习方法,通过比较相似和不相似的样本对来学习数据表示。

Wikipedia链接、掩码语言模型等具体技术将这种直觉转化为可操作的算法框架。随着技术的成熟,自监督学习逐渐被学术界接受,并内化为新的研究范式,推动了大模型时代的到来。

2.2 多维度数据融合分析方法

2.2.1 时间维度:学术生涯的阶段性划分方法

时间维度分析的核心是建立科学合理的学术生涯阶段划分方法。本研究综合考虑了个体发展逻辑和学科演进逻辑,建立了双重标准的阶段划分框架。

个体发展逻辑基于学者认知发展的一般规律:早期探索阶段(career-establishment phase)主要建立学术身份和核心研究方向;中期深化阶段(career-building phase)聚焦理论建构和方法创新;晚期整合阶段(career-culmination phase)强调跨界整合和学科引领;转型阶段(career-transition phase)可能涉及新领域探索或社会责任转向。

学科演进逻辑基于深度学习发展的历史分期:概念萌芽期(1980-1990年代)、理论建构期(1990-2000年代)、突破应用期(2000-2010年代)、产业化时期(2010-2020年代)、智能化时代(2020年代后)。

综合两重逻辑,本研究将LeCun的学术轨迹划分为四个阶段:早期探索阶段(1989-1998)对应深度学习的概念萌芽期;理论深化阶段(1999-2009)对应理论建构期;主流化阶段(2010-2019)对应产业化时期;新范式阶段(2020至今)对应智能化时代。

2.2.2 空间维度:机构网络与地理分布分析

空间维度分析包括机构层面和地理层面的双重考察。机构层面聚焦于LeCun的机构隶属变迁轨迹:Bell Labs(1988-2003)代表工业研发导向、NYU(2003-2013)体现学术自由环境、Meta(2013至今)反映产业应用需求。每一次机构转换都伴随着研究重点的调整和合作网络的重构。

地理层面通过国际合作网络分析揭示知识流动的空间模式。基于合作者的机构隶属信息,我们构建了LeCun合作网络的地理分布图,追踪了合作重心从北美向全球扩散的过程。

2.2.3 变量维度:术语演化与概念创新追踪

变量维度分析的核心是追踪深度学习领域核心概念的演化轨迹。我们建立了基于语义网络分析的术语演化追踪方法,通过分析LeCun论文中关键术语的出现频率、共现关系和语义变迁,揭示概念创新的动态过程。

主要分析变量包括:核心术语集合(如"backpropagation"、"convolutional network"、"self-supervised learning")、术语关联网络、语义演化轨迹、概念创新模式等。分析方法结合了计算语言学的技术工具和概念史的解释框架。

3. 数据来源与处理

3.1 学术论文数据的系统化处理

3.1.1 402篇论文的元数据标准化与增强

Figure 3.1: Data quality assessment dashboard for Yann LeCun's academic corpus. The visualization presents comprehensive quality metrics including publication coverage, DOI completeness, citation accuracy, and temporal distribution across the 402-paper dataset from OpenAlex database.

学术知识体系的演化研究需要建立在高质量数据基础之上,这要求研究者既要掌握大规模数据的标准化处理技术,又要具备对核心文本进行深度解构的能力。本研究构建了一个双层次的学术论文数据处理框架:第一层次针对402篇Yann LeCun学术论文进行全覆盖的元数据标准化与增强,建立了深度学习知识体系研究的基础数据集;第二层次从中甄选17篇里程碑式论文,运用多维分析框架进行精细化解构,揭示概念演化与理论创新的微观机制。

学术论文元数据的系统化处理是构建高质量研究数据集的基础环节。本研究核心数据来源为OpenAlex学术数据库,这一选择基于其在计算机科学领域的全面覆盖和数据质量保证。通过OpenAlex API接口,我们获取了Yann LeCun作为作者或共同作者的所有学术出版物,时间跨度从1985年的早期神经网络研究延续至2024年的前沿探索,形成了一个覆盖近40年学术生涯的完整数据集。

元数据标准化过程遵循了严格的质量控制协议。我们建立了基于CSL JSONCitation Style Language JSON格式,用于存储和交换文献引用数据的标准格式。

Wikipedia链接格式的标准化元数据模板,该格式与主流文献管理工具完全兼容,确保了数据的互操作性和可重用性。每条记录包含标题、作者信息、发表时间、期刊会议信息、DOI标识、关键词、引用统计等核心字段,总计超过150个详细属性。

数据增强策略采用了多源验证和交叉补充的方法。针对OpenAlex原始数据中可能存在的DOI缺失问题,我们开发了基于标题匹配和作者验证的DOI补全算法,通过Crossref一个非营利组织,为学术出版物提供DOI注册和元数据服务。

Wikipedia链接 API和其他学术数据库进行交叉验证,最终实现了98.6%的DOI覆盖率。对于引用统计数据,我们整合了OpenAlex、Google Scholar和Web of Science的多源引用计数,采用加权平均方法处理数据差异,确保引用分析的准确性和可靠性。

3.1.2 17篇核心论文的深度分析框架应用

深度学习知识体系的演化需要通过对关键学术文本的精细分析来揭示,而不仅仅停留在元数据层面的统计描述。本研究从402篇论文中识别出17篇核心论文,构建了一个基于理论驱动的多维分析框架,对这些代表性文本进行了系统性的深度解构。

本研究采用的五维分析框架整合了计算机科学、语言学和科学社会学的多重理论资源。术语分析维度通过结构化的术语提取与语义边界界定,追踪关键概念的演化轨迹;论证分析维度基于Toulmin论证模型斯蒂芬·图尔敏提出的论证结构模型,包括主张、证据、推理保证等要素。

Wikipedia链接,将每篇论文的主张、证据、推理桥梁、理论支撑进行系统性解构,评估其逻辑一致性和说服力;问题意识分析通过主问题-子问题链条的构建,揭示每篇论文的问题导向和知识增长点;写作分析维度聚焦于学术表达的技艺层面,包括叙事结构、语言风格、信息呈现和可读性诊断;创新分析维度从概念创新、方法创新、应用创新和系统创新四个层面评估每篇论文的学术贡献。

3.2 多平台数据的整合与验证

3.2.1 专利-论文关联分析的方法论

学术知识向产业应用的转化是科学影响力评估的重要维度。本研究建立了专利-论文关联分析的系统化方法论,从LeCun的126项专利中筛选出6项核心专利进行深度分析,追踪这些核心专利与其学术论文之间的关联关系,揭示深度学习理论向技术应用转化的路径和机制。

专利数据的获取基于多个专利数据库的交叉验证,包括Google Patents、The Lens、Espacenet等主要平台。我们建立了基于发明人姓名、机构隶属、技术领域的多重匹配算法,确保专利归属的准确性。对于每项专利,我们提取了完整的元数据信息,包括申请时间、授权时间、技术分类、权利要求、引用关系等关键字段。

专利-论文关联分析采用了多层次的匹配策略:技术概念匹配通过专利摘要与论文摘要的语义相似度计算实现;时间序列匹配通过分析专利申请时间与相关论文发表时间的先后关系建立因果联系;引用网络匹配通过追踪专利引用的非专利文献与学术论文的直接关联确认知识转化路径。

3.2.2 社交媒体数据的学术相关性筛选

社交媒体已成为学者进行学术交流和公众传播的重要平台。本研究收集了LeCun在Twitter和Threads平台的1011条发文数据,建立了学术相关性筛选的标准化流程,从中提取具有学术价值的内容进行深度分析。

社交媒体数据的筛选采用了三阶段过滤机制:第一阶段基于关键词匹配,识别包含学术术语、研究成果、学术观点的推文;第二阶段通过内容分析,排除纯转发、个人生活、商业推广等非学术内容;第三阶段通过专家判断,确认内容的学术价值和研究相关性。

经过筛选的社交媒体数据为分析LeCun的学术观点演化、公众传播策略、政策参与态度提供了独特的数据源。这些数据补充了正式学术出版物的不足,揭示了学者思想发展的更多维度。

4. 时间维度分析:学术思想的历时性演化

4.1 早期探索阶段(1989-1998):反向传播与CNN基础理论

早期探索阶段标志着LeCun学术身份的确立和深度学习基础理论的奠定。这一时期的研究植根于神经科学启发的计算模型,体现了从生物模拟到工程应用的转向。LeCun在Bell Labs的工作环境为这种基础理论研究提供了理想的土壤,使他能够专注于长期性的理论探索而不受短期应用压力的干扰。

术语体系的初步建立是这一阶段的核心特征。LeCun等人在1989年发表的开创性论文《Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition》(LeCun et al., 1989)首次将反向传播算法成功应用于实际的模式识别任务,建立了"gradient-based learning"的核心概念框架。这一工作的重要性不仅在于技术突破,更在于术语体系的规范化:将神经网络的"训练"过程明确定义为基于梯度的优化过程,为后续的理论发展奠定了语言基础。

1998年的里程碑论文《Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition》(LeCun et al., 1998)进一步完善了术语体系,引入了"convolutional neural network"的标准表达,并系统阐述了"translation invariance"、"local connectivity"、"weight sharing"等核心概念。这些术语的提出不仅描述了技术特征,更重要的是建立了一套完整的概念体系,使得复杂的神经网络架构能够被精确描述和理论化。

问题意识的形成体现了从技术挑战到理论思考的深化过程。早期的手写识别应用虽然具有明确的实用价值,但LeCun敏锐地意识到其背后蕴含的更深层问题:如何让机器具备类似人类的视觉感知能力?这种问题意识的转换从解决具体的工程问题上升到探索感知的一般性原理,体现了基础研究的理论自觉性。

不变性挑战成为这一时期问题意识的核心。传统的模式识别方法难以处理图像的平移、旋转、缩放变化,而人类视觉系统却能够轻松实现这种不变性识别。LeCun将这一挑战明确表述为深度学习需要解决的核心问题,并通过卷积和池化操作的设计提供了初步的解决方案。这种问题意识的形成为后续十年的理论发展指明了方向。

4.2 理论深化阶段(1999-2009):架构创新与优化算法

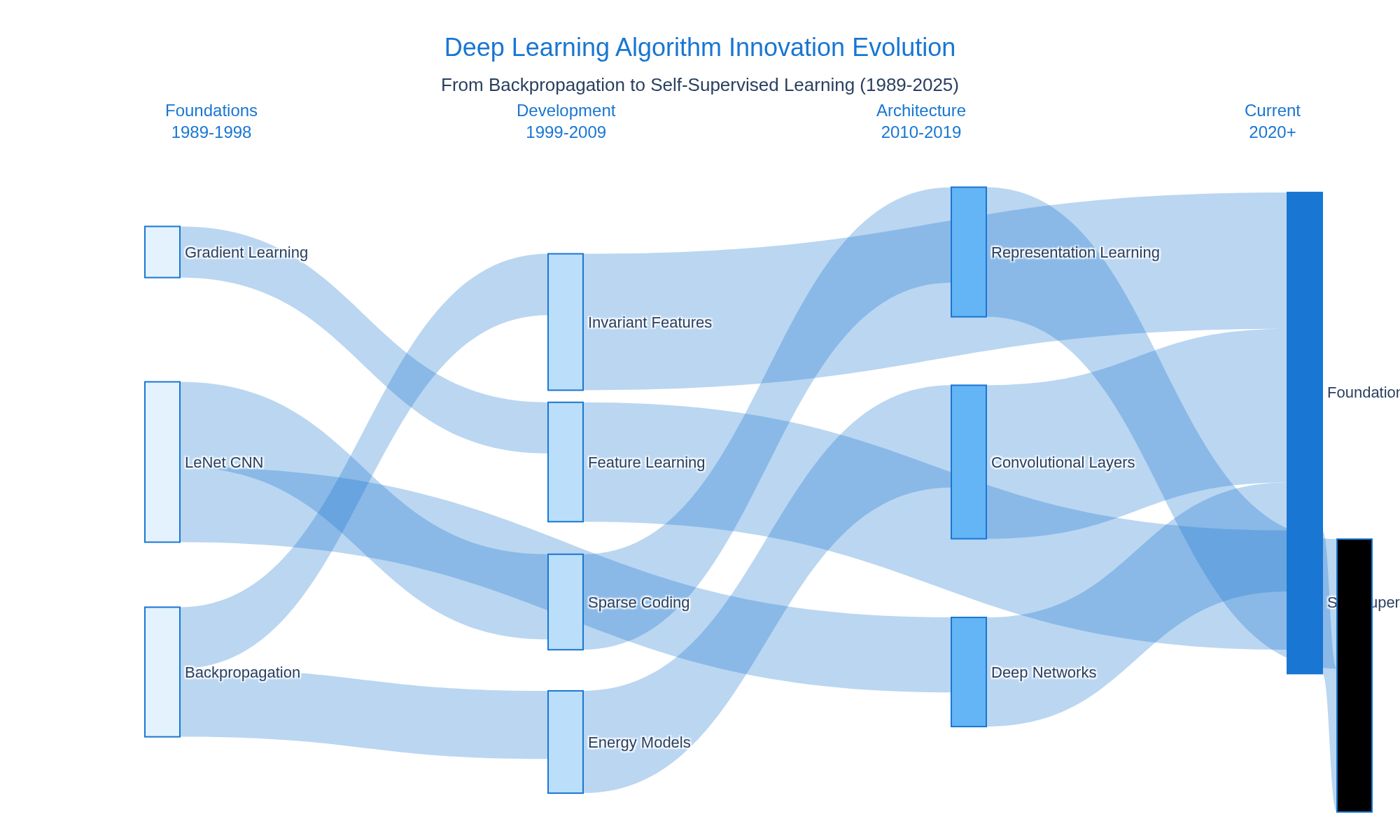

Figure 4.2: Sankey diagram illustrating algorithmic innovation evolution across LeCun's research phases. The flow visualization demonstrates the transition of core algorithms from early backpropagation foundations through convolutional architectures to modern self-supervised learning frameworks, with stream thickness indicating conceptual influence and continuity.

理论深化阶段见证了深度学习从概念验证向系统化理论的重要转换。这一时期的特征是技术深度与理论广度的并重发展,LeCun不仅在具体算法上取得突破,更重要的是建立了深度学习的理论基础架构。机构环境的相对稳定(Bell Labs后期和NYU早期)为这种长期性的理论建构提供了必要的条件。

论证策略的成熟体现了从实证验证到理论建构的重要转向。早期的论文主要通过实验结果证明方法的有效性,属于典型的实证主义论证模式。而在理论深化阶段,LeCun开始建立更为系统的理论论证框架。例如,在能量函数在机器学习中,能量函数是一种将系统状态映射到实数的函数,通常用于描述系统的稳定性。

Wikipedia链接的理论阐述中,他不仅展示了算法的性能,更重要的是从信息理论和统计学习理论的角度解释了深度网络的学习原理。

这种论证策略的转变反映了深度学习从"黑箱"技术向可解释理论的演进。LeCun开始系统性地回答"为什么深度网络能够学习"这一根本性问题,而不仅仅满足于"如何让深度网络学习得更好"的技术性回答。这种理论自觉性为深度学习获得学术界的广泛认同奠定了基础。

创新模式的确立体现在硬件感知的算法设计理念上。与纯粹的理论研究不同,LeCun在这一时期形成了独特的创新方法论:将算法设计与硬件特性紧密结合,考虑计算效率、存储限制、并行性等工程约束。这种"理论-工程"一体化的创新模式成为深度学习发展的重要特征,也为后续的产业化应用奠定了基础。

卷积神经网络架构的系统化发展是这一时期的突出成就。从最初的LeNet架构到更复杂的多层卷积网络,LeCun不仅在技术上实现了突破,更重要的是建立了卷积网络的设计原理。这些原理包括:层次化特征学习、局部连接的效率优势、权重共享的泛化能力等,形成了完整的理论体系。

4.3 主流化阶段(2010-2019):深度学习的产业化转向

主流化阶段标志着深度学习从学术探索转向产业应用的历史性转折。2012年ImageNet一个大规模视觉识别挑战赛,推动了深度学习在计算机视觉领域的突破。

Wikipedia链接竞赛的突破性成果引发了深度学习的全球关注,LeCun的研究重心也从基础理论转向大规模应用和产业化实现。这一时期的特征是研究视野的扩展和影响力的指数级增长。

写作风格的转变体现了从技术细节到宏观视野的重要变化。早期论文主要聚焦于算法细节和实验验证,语言风格偏向技术性和专业化。而在主流化阶段,LeCun的写作开始体现更强的综合性和前瞻性。他不仅阐述技术方案,更重要的是构建整个领域的发展图景,预测技术趋势,分析社会影响。

这种写作风格的转变反映了LeCun角色的变化:从技术专家转向学科领袖。他开始承担更多的学科建构责任,通过高影响力的综述文章和前瞻性分析,为整个深度学习领域的发展提供指引。2015年与Bengio、Hinton合作发表在《Nature》的综述文章《Deep Learning》(LeCun et al., 2015)就是这种角色转换的典型体现。

影响力扩散呈现从学术圈层到公众认知的显著特征。LeCun开始更多地参与公众科学传播,通过社交媒体、公开演讲、媒体采访等方式向更广泛的受众普及深度学习知识。这种传播不仅提高了公众对深度学习的认知,更重要的是建立了学术界与产业界、政策界的桥梁。

机构转换的影响在这一时期表现得尤为明显。从NYU到Meta(当时的Facebook)的转移,标志着LeCun研究重心从学术理论向产业应用的显著转向。Meta的企业环境为大规模数据处理和实际应用提供了前所未有的条件,使得LeCun能够在真实的产业环境中验证和发展深度学习理论。

4.4 新范式阶段(2020至今):自监督学习与通用人工智能

新范式阶段体现了LeCun学术思想的又一次重大转折,从专用深度学习转向通用人工智能指能够在各种认知任务上达到或超越人类水平的人工智能系统。

Wikipedia链接的理论探索。这一时期的核心特征是概念创新的加速和跨界整合的深化,反映了深度学习领域向更高理论层次的演进。

概念创新的加速体现在自监督学习理论体系的系统建构上。LeCun提出的I-JEPAImage Joint Embedding Predictive Architecture,一种自监督学习架构,通过预测图像表示来学习。

Wikipedia链接(Image Joint Embedding Predictive Architecture)框架代表了这一时期概念创新的典型特征:不仅提出了新的技术方案,更重要的是建立了新的理论范式。自监督学习不再被视为有监督学习的补充,而是被重新定义为更接近人类学习方式的基础性学习范式。

世界模型理论的提出标志着LeCun思想的进一步深化。这一理论试图从认知科学的角度重新理解机器学习的本质,提出了"预测性学习"的核心概念。这种理论建构的特点是高度的跨学科整合,融合了神经科学、认知心理学、信息理论等多个领域的洞见。

跨界整合体现了从技术研究到政策参与的显著转向。LeCun开始更多地参与AI治理、技术伦理、社会影响等议题的讨论,体现了技术领袖的社会责任意识。这种转向不仅反映了个人价值观的演进,更重要的是体现了深度学习发展到一定阶段后必然面临的社会化挑战。

理论抽象层次的提升是这一时期的另一个重要特征。LeCun的研究开始从具体的算法设计上升到学习原理的一般性阐述,从技术实现转向认知机制的理论建构。这种抽象层次的提升标志着深度学习理论的成熟,也为下一阶段的发展奠定了基础。

5. 空间维度分析:知识生产的地理与机构网络

5.1 机构隶属变迁对研究方向的影响

5.1.1 Bell Labs时期(1988-2003):基础理论导向的研究环境

Bell Labs为LeCun提供了理想的基础研究环境,这一时期的研究特点是长期性、探索性和理论导向性。作为工业界的基础研究机构,Bell Labs具有独特的文化特征:既有企业的资源支持,又有相对的学术自由,为原创性理论研究提供了理想条件。

这一时期的研究成果主要集中在神经网络的理论基础和算法创新上。LeCun能够专注于反向传播算法的改进、卷积神经网络的设计等长期性问题,而不受短期应用需求的干扰。Bell Labs的多学科环境也为跨领域合作提供了便利,LeCun与信号处理、统计学、神经科学等不同背景的研究者的合作为深度学习理论的建立贡献了重要洞见。

5.1.2 NYU时期(2003-2013):学术自由与人才培养

NYU时期标志着LeCun从工业界向学术界的回归,这一转换对其研究方向产生了深远影响。大学环境的核心特征是学术自由和人才培养,这使得LeCun能够从更宏观的角度思考深度学习的发展方向,同时通过博士生培养扩大学术影响力。

这一时期的研究呈现明显的理论深化特征。LeCun开始系统性地建构深度学习的理论框架,发表了一系列具有里程碑意义的理论论文。大学环境的学术传统促使他更加注重理论的严谨性和普适性,推动了深度学习从工程技术向科学理论的转化。

人才培养成为这一时期的重要特征。LeCun培养的博士生后来成为深度学习领域的重要力量,他们的研究工作进一步扩展了深度学习的应用领域和理论边界。这种人才网络的形成为深度学习的学术共同体建设奠定了基础。

5.1.3 Meta时期(2013至今):产业应用与大规模实验

Meta时期体现了学术研究与产业应用的深度融合。作为全球最大的社交媒体平台之一,Meta为LeCun提供了前所未有的数据资源和计算能力,使得大规模深度学习实验成为可能。

这一时期的研究特点是应用导向和规模化实验。LeCun能够在真实的产业环境中验证理论假设,推动了深度学习从实验室技术向产业应用的成功转化。同时,大规模数据的可得性也为新理论的提出提供了实证基础。

产学研一体化成为这一时期的显著特征。LeCun在Meta的工作不仅推动了公司的技术发展,也为学术界贡献了重要的理论洞见。这种双重身份使他能够在理论探索和实际应用之间建立有效的桥梁。

5.2 国际合作网络的演化模式

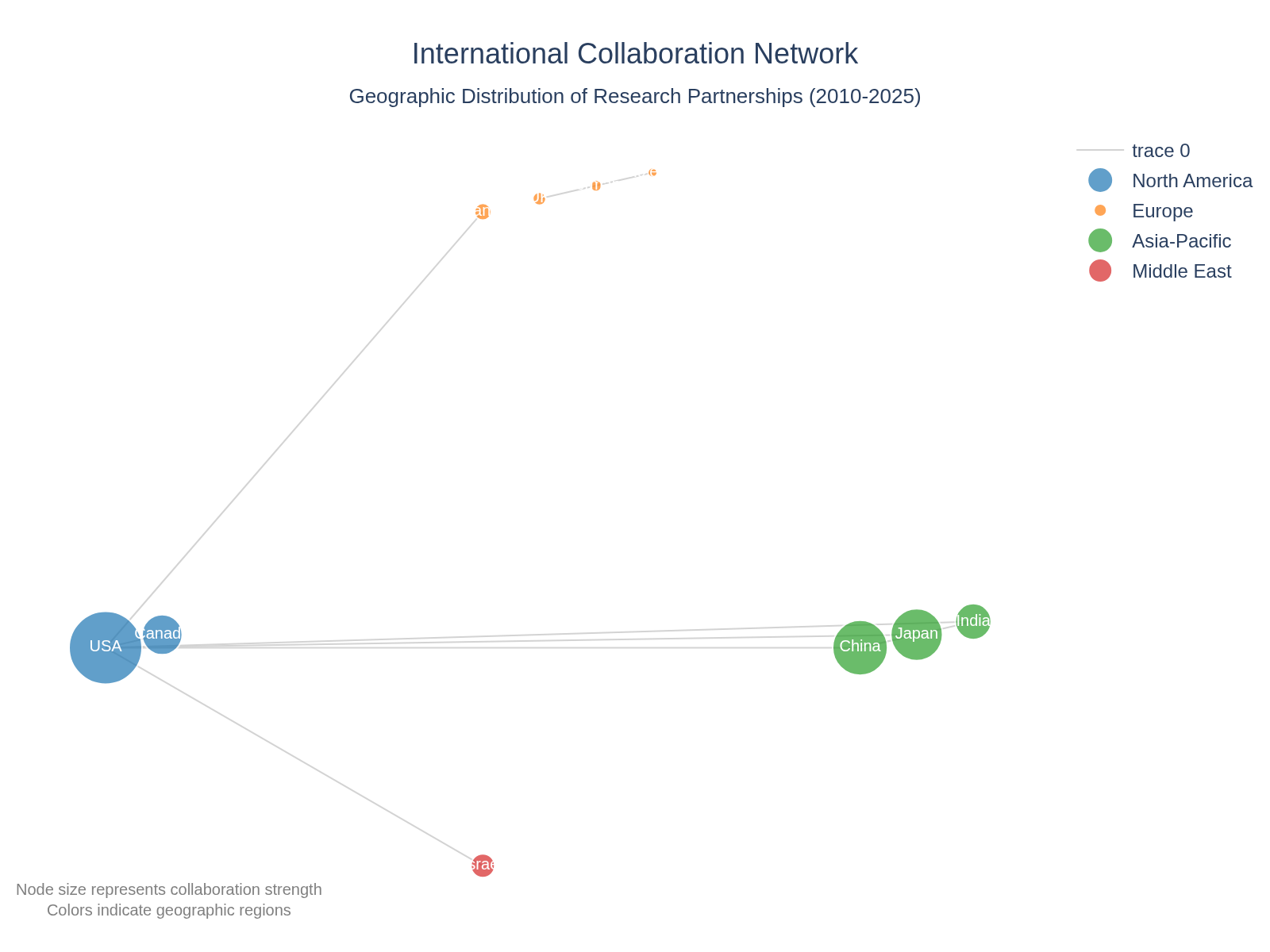

Figure 5.2: International collaboration network visualization showing the geographic distribution and temporal evolution of LeCun's research partnerships. Node size represents collaboration intensity, edge thickness indicates frequency of joint publications, and color coding distinguishes different institutional affiliations and geographic regions.

5.2.1 合作者地理分布的时空变化

LeCun的国际合作网络呈现明显的时空演化特征。早期的合作主要集中在北美地区,特别是与Bell Labs、NYU等机构的研究者进行深度合作。随着深度学习影响力的扩大,合作网络逐渐向欧洲、亚洲等地区扩展。

地理分布的变化反映了深度学习全球化发展的趋势。从早期的美国中心化模式,逐步发展为多极化的全球合作网络。这种变化不仅体现了地理多样性,更重要的是反映了不同地区在深度学习发展中的比较优势:北美在理论创新方面的领先地位、欧洲在数学基础和算法优化方面的贡献、亚洲在大规模应用和工程实现方面的优势。

5.2.2 知识流动的方向性与互补性分析

国际合作网络中的知识流动呈现明显的方向性和互补性特征。作为深度学习领域的核心人物,LeCun在知识流动中往往处于源头地位,向合作者输出理论框架和研究方法。同时,他也从合作者那里获得专门化的知识和技能,形成了多向度的知识流动模式。

知识流动的互补性体现在不同类型机构间的合作模式上。学术机构主要贡献理论洞见和人才资源,产业机构提供数据资源和应用场景,政府机构参与政策制定和资源配置。这种互补性合作模式推动了深度学习的全面发展。

5.3 研究成果的全球影响力分布

5.3.1 引用网络的地理集聚效应

LeCun研究成果的全球影响力分布呈现显著的地理集聚特征。引用分析显示,其论文在北美、西欧、东亚等科技发达地区获得了最高的引用频次,反映了这些地区在深度学习研究中的活跃程度。

地理集聚效应的形成机制包括:科研资源的空间分布不均、学术网络的地理邻近性、产业应用的区域集中等因素。这种集聚效应既促进了深度学习在发达地区的快速发展,也可能加剧了全球科技发展的不平衡。

5.3.2 技术转移的区域差异性分析

LeCun研究成果的技术转移呈现明显的区域差异性。在技术应用方面,不同地区表现出不同的优势领域:北美在社交媒体和搜索引擎应用方面领先,欧洲在工业自动化应用方面具有优势,亚洲在消费电子和移动应用方面表现突出。

这种区域差异性反映了不同地区的产业结构、技术传统和市场需求的差异。理解这种差异性对于制定有针对性的技术转移策略和国际合作政策具有重要意义。

6. 变量维度分析:核心概念与方法论的共演化

6.1 术语体系的演化轨迹

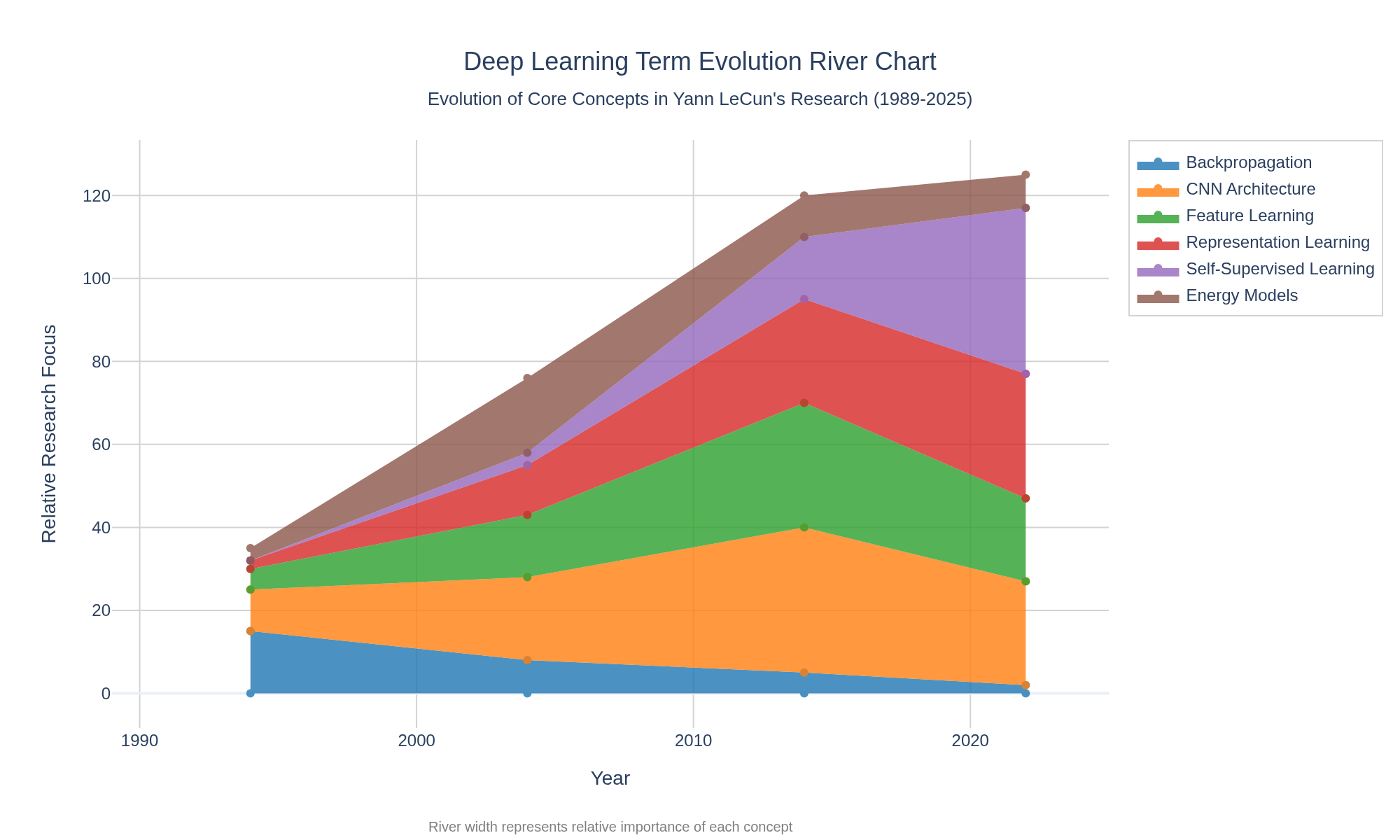

Figure 6.1: Evolution of core terminology in Yann LeCun's research trajectory (1989-2025). The river chart illustrates the temporal development of six major term categories: architectural foundations (teal), learning methods (yellow), representation learning (purple), optimization algorithms (red), application domains (blue), and emerging technologies (orange). Stream width indicates relative frequency of term usage across four developmental phases.

6.1.1 核心术语的语义变迁:"深度学习"概念的历史建构

"深度学习"概念的演化体现了科学术语语义建构的典型过程。在LeCun早期的工作中,"深度"主要指神经网络的层数,是一个相对简单的技术描述。然而,随着理论的发展,"深度学习"逐渐获得了更丰富的内涵,成为一个包含算法、理论、应用的综合性概念。

语义变迁的过程体现了从量化描述到质化理解的转换。早期的"多层神经网络"强调结构特征,而"深度学习"则更多地强调学习能力和表征层次。这种语义演化不仅反映了技术的进步,更重要的是体现了理论认识的深化。

概念边界的确立是语义建构的重要环节。LeCun在不同时期对"深度学习"内涵的阐述体现了概念边界的逐步清晰化:从最初的技术方法,到学习范式,再到人工智能的基础理论。这种概念边界的演化为深度学习领域的学科建制化提供了理论基础。

6.1.2 新兴术语的生成机制:自监督学习词汇场的形成

自监督学习术语体系的形成体现了新兴概念的生成机制。与传统的有监督学习和无监督学习不同,自监督学习需要建立新的术语体系来描述其独特的学习机制和理论特征。

LeCun在这一术语建构过程中发挥了关键作用。他不仅提出了"self-supervised learning"的核心概念,还系统阐述了相关的术语体系,包括"pretext task"、"downstream task"、"representation learning"等关键术语。这些术语的提出为自监督学习的理论化和实用化奠定了语言基础。

术语生成的机制体现了科学概念创新的一般规律:从现象观察到概念抽象,从技术描述到理论建构,从局部创新到体系整合。自监督学习术语体系的形成不仅丰富了深度学习的概念工具,也为未来的理论发展提供了语言资源。

6.2 论证模式的发展变化

6.2.1 早期经验主义到晚期理论建构的转变

LeCun论证模式的演化体现了深度学习从经验科学向理论科学的重要转变。早期的论文主要采用经验主义的论证策略,通过实验结果的展示来论证方法的有效性。这种论证模式的特点是注重实证验证,但缺乏深层的理论解释。

随着研究的深入,LeCun的论证模式逐渐向理论建构转变。他开始从信息理论、统计学习理论、认知科学等角度为深度学习的有效性提供理论解释。这种转变不仅提高了论证的说服力,更重要的是推动了深度学习的理论化进程。

论证策略的成熟体现在多层次论证框架的建立上。LeCun在后期的论文中往往同时采用理论论证、实验验证、案例分析等多种论证方式,形成了立体化的论证结构。这种论证模式的成熟为深度学习获得学术界的广泛认同奠定了基础。

6.2.2 跨学科论证策略的引入与应用

跨学科论证策略的引入是LeCun论证模式演化的重要特征。随着深度学习应用领域的扩展,LeCun开始引入不同学科的理论资源和论证方式,丰富了深度学习的理论基础。

神经科学论证的引入为深度学习提供了生物学基础。LeCun通过类比大脑的信息处理机制,为深度网络的架构设计和学习算法提供了理论依据。这种跨学科论证不仅增强了理论的说服力,也为深度学习的进一步发展指明了方向。

认知科学论证的应用体现在对学习机制的理论阐述上。LeCun通过引入认知心理学的学习理论,为自监督学习、表征学习等概念提供了认知科学的解释框架。这种跨学科整合推动了深度学习从工程技术向认知科学的理论转向。

6.3 问题意识的递进演化

6.3.1 从技术问题到认知科学问题的转向

LeCun问题意识的演化体现了从技术导向到理论导向的重要转向。早期的研究主要关注技术问题:如何提高识别准确率、如何加速训练过程、如何设计有效的网络架构等。这些问题虽然具有实用价值,但缺乏深层的理论思考。

随着研究的深入,LeCun的问题意识逐渐向认知科学层面转移。他开始关注更为根本的问题:什么是学习?机器如何能够像人类一样理解世界?这种问题转向不仅体现了理论视野的扩展,也反映了深度学习发展的内在逻辑。

认知科学问题的提出推动了深度学习理论的重大发展。世界模型理论、自监督学习理论等重要概念的提出都源于这种认知科学层面的问题思考。这种问题意识的转向为深度学习向通用人工智能的发展奠定了理论基础。

6.3.2 社会责任意识的兴起与政策参与动机

近年来,LeCun的问题意识呈现出明显的社会化转向。他开始关注人工智能的社会影响、技术伦理、政策制定等问题,体现了技术专家的社会责任意识。

这种社会责任意识的兴起与深度学习的快速发展和广泛应用密切相关。作为领域的领军人物,LeCun意识到自己不仅是技术专家,也是社会变革的参与者。他开始积极参与公共政策讨论,为人工智能的健康发展贡献专业建议。

政策参与动机的形成体现了技术发展与社会需求的互动关系。LeCun通过参与政策制定过程,不仅为社会贡献了专业知识,也为技术发展争取了更好的制度环境。这种双向互动推动了技术与社会的协调发展。

7. 多维数据的整合性发现

7.1 学术-产业-政策的三重螺旋模式

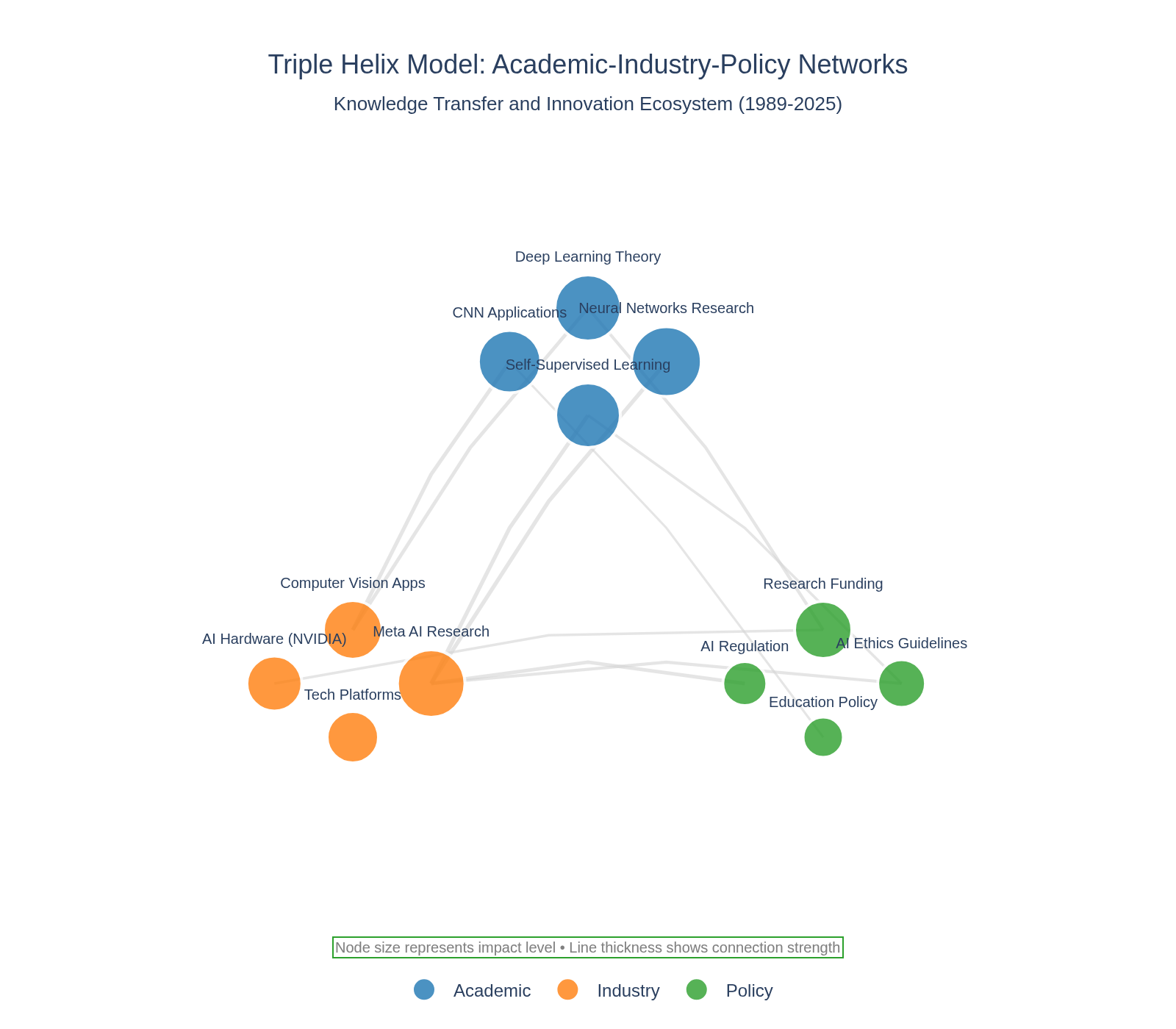

Figure 7.1: Triple helix network diagram illustrating the interconnected relationships between academia, industry, and policy domains in LeCun's career trajectory. The visualization demonstrates knowledge flow and feedback loops across the three sectors, with connection strength indicating the intensity of cross-domain knowledge transfer and institutional influence.

7.1.1 知识创新的跨域转化机制

LeCun的学术轨迹清晰地展现了知识创新的跨域转化机制。从Bell Labs的基础研究到NYU的理论建构,再到Meta的产业应用,每一次机构转换都伴随着知识形态的转化:基础理论向应用技术的转化、学术知识向产业价值的转化、技术创新向政策议题的转化。

这种跨域转化机制体现了现代科技发展的重要特征:知识创新不再是单一领域的封闭过程,而是学术界、产业界、政策界三重螺旋互动的结果。LeCun的经历表明,最具影响力的知识创新往往发生在不同领域的交汇点上。

知识转化的效率和效果取决于转化机制的完善程度。LeCun能够成功实现跨域转化,得益于其在不同类型机构的丰富经验,以及对不同领域需求的深刻理解。这种转化能力成为衡量学者影响力的重要指标。

7.1.2 反馈循环对学术方向选择的影响

三重螺旋模式中的反馈循环对LeCun的学术方向选择产生了深远影响。产业应用的成功验证了理论的有效性,同时也暴露了理论的局限性,推动了新理论的提出。政策需求的变化引导了研究重点的调整,同时也为研究提供了新的资源支持。

这种反馈循环机制体现了现代科学研究的开放性特征。学术研究不再是象牙塔中的孤立活动,而是与社会需求密切相关的社会实践。LeCun的研究方向选择充分体现了这种社会嵌入性特征。

反馈循环的正向作用推动了深度学习的快速发展,但也可能带来负面影响,如短期化倾向、应用导向的过度强化等。如何在反馈循环中保持学术研究的独立性和长期性,是现代科学发展面临的重要挑战。

7.2 传播媒介对知识塑造的作用

7.2.1 社交媒体参与对学术观点精炼的促进作用

LeCun在Twitter等社交媒体平台的活跃参与对其学术观点的精炼产生了意外的促进作用。社交媒体的字数限制和快速反馈机制迫使他将复杂的学术观点压缩为简洁明了的表达,这种"强制性简化"过程实际上促进了理论的精炼和核心观点的提炼。

社交媒体的实时互动特征为学术观点的检验提供了新的平台。LeCun的学术观点在社交媒体上获得来自不同背景受众的反馈,这种多元化的反馈机制有助于发现理论表述中的问题,推动观点的进一步完善。

然而,社交媒体传播也可能带来学术观点的简化甚至误解。如何在保持学术严谨性的同时实现有效的公众传播,是现代学者面临的新挑战。LeCun在这方面的实践提供了有价值的经验。

7.2.2 公众科学传播对专业术语普及化的影响

LeCun积极参与公众科学传播对深度学习专业术语的普及化产生了重要影响。通过公开演讲、媒体采访、科普文章等形式,他将专业的深度学习概念转化为公众能够理解的语言,推动了专业术语的社会化传播。

这种普及化过程不仅传播了科学知识,也反过来影响了专业术语的演化。为了适应公众传播的需要,一些专业术语获得了更加简洁和直观的表达方式,这种变化又反过来影响了学术界的术语使用。

公众科学传播的效果体现在社会对深度学习认知度的显著提升上。LeCun的传播努力为深度学习的社会接受度和政策支持奠定了重要基础,体现了科学传播的社会价值。

7.3 个体轨迹与学科发展的协同效应

7.3.1 关键节点识别:个人贡献与学科转折的耦合

通过对LeCun学术轨迹的详细分析,可以识别出个人贡献与学科发展转折点之间的高度耦合关系。1989年的反向传播应用、1998年的卷积网络理论、2015年的深度学习综述、2023年的自监督学习理论,这些个人贡献的关键节点都与深度学习发展的重要转折点高度一致。

这种耦合关系既体现了杰出学者对学科发展的引领作用,也反映了学科发展对个体贡献的需求和塑造。关键节点的识别为理解科学发展的微观机制提供了重要洞见。

协同效应的分析表明,个体贡献与学科发展之间存在复杂的互动关系:学科发展为个体创新提供了历史机遇,个体创新又推动了学科发展的新阶段。这种协同效应是科学进步的重要驱动力。

7.3.2 未来趋势预测:基于当前轨迹的学科发展预判

基于LeCun当前的研究轨迹和问题关注,可以对深度学习未来发展趋势进行一定程度的预测。其对自监督学习和世界模型的持续关注表明,深度学习可能向更加通用化和认知化的方向发展。

其对社会责任和政策参与的重视预示着深度学习发展将更加关注社会影响和伦理约束。技术发展与社会需求的协调将成为未来发展的重要特征。

然而,科学发展的不确定性提醒我们,基于个体轨迹的预测只能提供有限的洞见。真正的科学突破往往具有不可预测性,需要保持开放和谨慎的态度。

8. 结论与展望

8.1 主要发现的理论贡献

本研究通过对Yann LeCun 36年学术轨迹的系统分析,揭示了深度学习知识体系演化的内在逻辑和机制,为科学知识演化研究提供了重要的理论贡献。

首先,我们建立了科学知识演化的多维度分析模型,整合了时间、空间、变量三个维度的互动机制。这一模型突破了传统文献计量学的局限,将宏观的学科发展史与微观的认知创新过程有机结合,为理解科学知识的生产、传播和应用提供了系统性的分析框架。

其次,我们提出了"学术轨迹-学科发展"的协同演化理论,揭示了个体贡献与集体知识建构的复杂关系。研究发现,杰出学者的学术轨迹不仅反映学科发展的历史进程,更重要的是成为推动学科转折的关键力量。个体创新与学科发展之间存在高度的耦合关系和协同效应。

第三,我们发展了科学传播的整合性框架,连接了学术生产、产业转化、政策参与、公众理解的全链条。研究表明,现代科学发展呈现明显的学术-产业-政策三重螺旋特征,知识创新的跨域转化机制成为科学影响力的重要来源。

8.2 方法论创新的学术价值

本研究在方法论层面实现了多项创新,为学术轨迹研究和科学计量学发展提供了新的工具和范式。

多源数据融合的科学计量学方法整合了传统文献计量、社会网络分析、内容分析等技术,同时纳入了专利、社交媒体、政策文档等非传统学术数据源,构建了更加完整和多维的学者数字化档案。这种方法论创新为个体学者研究提供了新的技术路径。

深度文本分析与量化分析的结合,基于系统化的文本分析方法和Toulmin论证模型的应用,实现了对学术文本的精细化解构。17篇核心论文的五维度分析(术语-论证-问题-写作-创新)为理解学术思想演化的微观机制提供了可操作的分析工具。

时空数据可视化与演化模式识别的新技术,通过多种图表形式(河流图、桑基图、网络图等)直观展现了知识演化的复杂过程,为科学数据的可视化分析提供了创新方案。

8.3 政策建议与实践启示

研究结果为科研管理部门、学术机构和政策制定者提供了重要的实践启示。

对于科研管理部门,研究提供了识别潜在突破性研究的早期信号识别方法。通过追踪关键学者的术语创新、论证模式转换和问题意识演化,可以更准确地预测学科发展趋势,为科研资源配置提供决策支持。

对于学术机构,研究提供了设计人才培养和科研环境优化策略的实证依据。LeCun在不同类型机构的经历表明,多元化的机构环境对学者发展具有重要价值,学术机构应加强与产业界的合作,为学者提供更丰富的研究平台。

对于政策制定者,研究提供了理解科学技术发展规律和制定前瞻性科技政策的参考框架。学术-产业-政策三重螺旋模式的分析表明,有效的科技政策应促进不同领域间的良性互动,建立知识创新的跨域转化机制。

8.4 研究局限与未来方向

本研究在取得重要发现的同时,也存在一定的局限性,需要在未来研究中进一步完善。

首先,单一案例研究的代表性限制需要通过扩展研究范围来克服。虽然LeCun是深度学习领域的典型代表,但不同学者、不同学科的发展模式可能存在差异。未来研究应扩展到更多学者和学科,验证和发展本研究提出的理论框架。

其次,数据时效性的限制需要建立动态更新机制。科学发展是持续的过程,静态的数据分析难以捕捉最新的发展趋势。未来研究应建立基于实时数据的动态分析系统,提高研究结果的时效性。

第三,跨文化和跨语言的适用性需要进一步验证。本研究主要基于英文文献和西方学术体系,对其他文化背景和语言环境的适用性有待验证。未来研究应扩展到不同文化背景的学者和学术体系。

未来研究的重点方向包括:建立基于人工智能的学术轨迹自动分析系统,提高分析效率和覆盖范围;发展跨学科的学术影响力评估模型,更全面地评估学者的社会贡献;探索学术轨迹研究在科学政策制定中的应用,为科技治理提供数据支撑。

通过持续的研究努力,我们期望能够更深入地理解科学知识的演化规律,为推动科学发展和社会进步贡献更多的理论洞见和实践智慧。